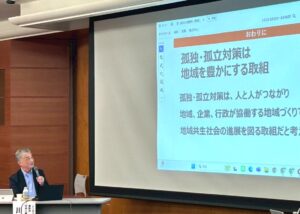

「孤独・孤立対策推進法」が成立して、約2年半が経過しました。

推進法が目指す「相互に支え合い、人と人の「つながり」が生まれる社会」とは、どんな社会なのか。実現するためには、なにが必要なのか。そのヒントを得るために9月18日にシンポジウムを開催しましたので、その模様をレポートします。

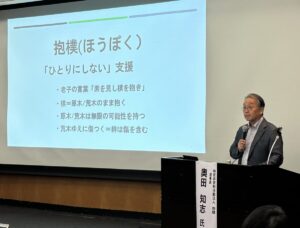

30年以上生活に困窮する方や孤立する方の支援に取り組んできた奥田さん。路上生活で「畳の上で死にたい」とこぼす方が、住まいを手に入れて次に口にするのは、「誰が看取ってくれるのだろうか」という言葉。そうした経験から、孤独・孤立こそが問題ととらえ、「ひとりにしない」支援を継続しています。

では、孤独・孤立を予防することができる地域とはどのような地域でしょうか。

奥田さんは、単身世帯の増加というこの40年間の家族の風景の変化に注目し、日常を共にすることで変化に「きづく」こと、そして気づいた人が専門家や制度に「つなぐ」こと、というこれまで家族が担ってきた機能をまちで担うことを考えました。

北九州市で取り組む「希望のまちプロジェクト」では、「地域互助会」が形成され、誕生日会や季節ごとの行事をはじめ安否確認訪問や互助会葬など、まちが大きな家族のようになっています。

シンポジウムの後半では、全国各地で「誰ひとり取り残さない」を実践しているみなさんからお話をうかがい、静岡県における「プラットフォーム」のあり方について考えました。

全国的な広まりをみせる子ども食堂。鳥取市と近隣6町では、「地域の様々な人が集う居場所」「多様な人や社会資源が繋がる場」「地域の多様かつ多世代の交流拠点」としての機能に注目し、地域の誰もが気軽に行ける「だれでも食堂」=「地域食堂」として展開しています。

さらに、毎月5トンの食糧を地域食堂等に届ける食支援の仕組みをはじめとして、食でつながる地域課題解決の官民連携プラットフォームづくりが進められています。

下京区社会福祉協議会の「タテヨコナナメプロジェクト」とは、「タテヨコナナメマチノコトわーくしょっぷ」でうまれた優しいまちづくりのためのアイデアを、誰もが参加できる居場所「インクル」などの場で形にする一連の実践です。小野さんは、支援する側・される側の垣根を壊し、今までなかったつながりを縦横斜めにつくるこの実践を、孤独・孤立の問題が常に視野にあったと振り返ります。

例えば壁の色をみんなで決めて塗装するなど、楽しみながら役割をもつ、「みんなでつくる、お客さんにしない」居場所がインクルです。

孤独死ゼロで知られる大山団地。そのカギを握るのは、「住民に必要とされる自治会づくり」を進めてきた大山自治会の存在です。15年間会長を務め、現在は相談役として「市民が主人公のまちづくり」をリードしている佐藤さんは、訪問や住民アンケートを通して住民の困りごとをキャッチし、必要な活動を生み出してきました。

そんな佐藤さんの姿は、両隣2軒への気配りから始まり、31ある班が毎月1回話し合いの場をもつなど、住民同士が「人を助け、人に助けられる」意識の醸成につながっています。

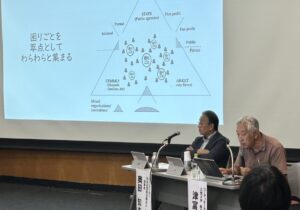

登壇者と参加者による双方向の意見交換が行われたあと、奥田さんのこんな言葉でシンポジウムは幕を閉じました。

「支援」という言葉には「あなたは変わらなければならない」というメッセージが見え隠れしてしまいますが、地域自体を変えていく「地域づくり」や「つながりづくり」は弱目的的なものであり、地域に住むすべての人が当事者の取組であるということを再確認できました。

パネルディスカッションのコーディネーターを務めていただいた津富さんからは、「孤独・孤立している人」に焦点をあてるのではなく、「孤独・孤立を生み出す状況や環境」に焦点をあてていくような試みが広がるようなきっかけにしてほしいと期待をお話しいただき、シンポジウムは幕を閉じました。

ゲストのみなさんのお話をヒントに、今までなかったつながりを生み出すプラットフォームでありたいと思います。引き続き、よろしくお願いいたします。